科学的側面からみたマインドフルネスとその実践【後編】―脳科学研究による実態解明―

前編、中編ではマインドフルネスの定義や特徴についてご紹介しました。

最終回となる今回は、マインドフルネス実践時に脳内で起きている現象と、それを捉えるための最新の研究について引き続き、早稲田大学 人間科学学術院 教授 熊野宏昭 先生にお伺いしました。

―瞑想に関する脳科学的な研究では、どのような知見が報告されていますか。

瞑想時の脳の働きは世界中で研究が進んでいます。その中で「注意制御」、「感情の制御」、「自己感の変容」といった3つの側面から説明できるようになってきています。

「注意制御」に関わる脳の変化は、集中瞑想時に現れやすい傾向にあります。集中瞑想の間、前頭前野の活動は広い範囲で抑えられていることが多いのですが、注意制御に関係する前帯状回の背側部だけは活動を続けています1。

しかし、観察瞑想では通常の安静時と比較して、前帯状回および前頭前野に変化はあまり見られません1。これは、観察瞑想は日常生活における心の使い方を練習するものなので、安静時との違いが起きにくいためと考えられます。

―観察瞑想時には他の部位にも変化は起きないのですか。

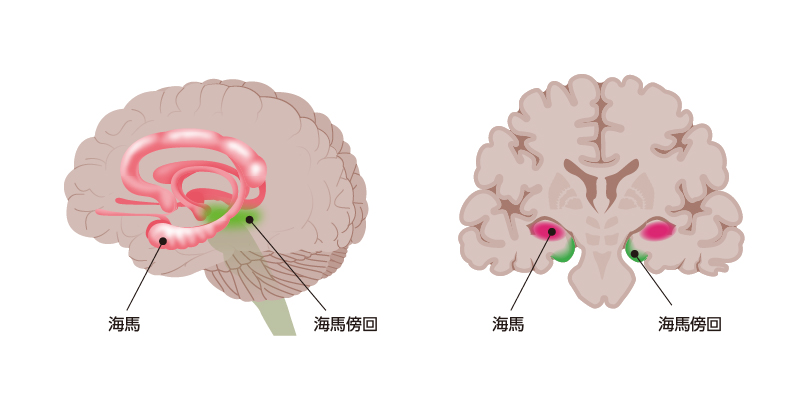

上頭頂小葉の活動が高まることがあります。観察瞑想中の私の脳の活動状態を、磁気共鳴機能画像法(fMRI)で撮影したことがあるのですが、頭頂葉の一部の活動とともに、海馬傍回の活動が両側性に高まる様子が見られました(図1)。

海馬傍回は形態的な情報および空間的な情報を集約する部位なので、注意を分割し、自分と周囲の世界の関係について視野を広げて捉える観察瞑想時には、活動的になるのだろうと推測しています。

図1:観察瞑想時の脳の活動部位

―「感情の制御」に関係する脳の変化について教えてください。

マインドフルネスの非実践者と実践者に対し、不快な内容の画像を見ながら平常心を保つように指示したところ、非実践者の方では扁桃体の働きが低下し、前頭前野の活動は高まりましたが、マインドフルネス実践者では、どちらの部位にも変化は起こりませんでした2。

―マインドフルネス実践者では、なぜ変化が起きなかったのでしょうか。

通常、感情は扁桃体の興奮によって生じ、状況判断を司る前頭前野の働きによって抑え込まれますが、マインドフルネス実践者は発生した感情を抑え込むのではなく、より広い範囲での脳活動を制御しているものと考えられます。

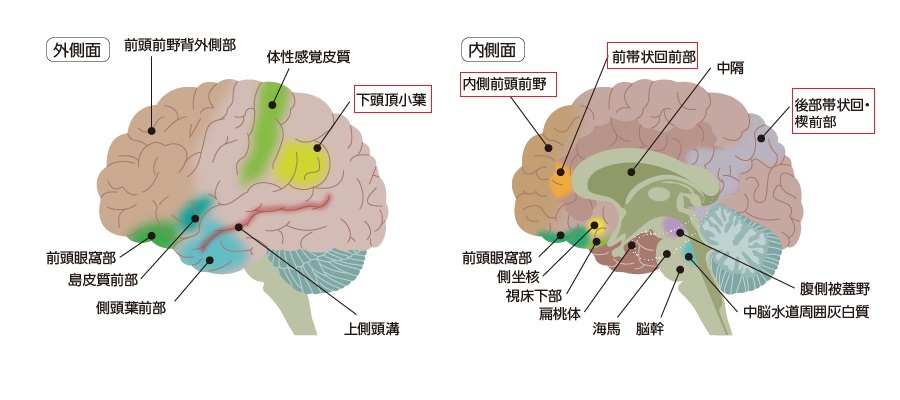

人は何も課題に取り組んでいない、ぼーっとしていると表現されるような状態でも脳は常に働いています。いわば、脳のアイドリング状態です。その状態はデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と呼ばれる神経ネットワークが作り出しているとされていますが、DMNとは自己言及や情動プロセスに関わる内側前頭前野や前帯状回前部を含む部位と、エピソード記憶や知覚処理に関わる後部帯状回・楔前部や下頭頂小葉を含む部位が中心になっています(図2)。

DMNは「心ここにあらず」、マインドワンダリングに相当する状態でもあり、うつ病や不安症の患者さんではDMNの特に前の方の部位の活動が活発になることが知られています3。そして、マインドフルネスを継続するとDMNの働きが低下する可能性が示唆されています4。

図2:DMN時の脳の活動部位

―マインドフルネスの継続により、なぜDMNは低下すると考えられますか。

まだ結論は出ていないのですが、マインドフルネスでは長期的な実践によって自己言及的なマインドワンダリング(物語としての自己)が減るので、それを生み出しているDMNの働きが鎮静化するのではないかと思われます。また、まだ作業仮説の段階ですが、1回毎のマインドフルネス瞑想では、前半の集中瞑想で、DMNを一時的に賦活し、それによって湧き出た雑念を、後半の観察瞑想で見つめて意識化することで、DMNは役割を終えて静まるのではないかと考えています。

―DMNはどのような役割を持っているのでしょうか。

まずは、自分や他人に関して考えたり、関連記憶を検索したりする働きがあると考えられており、そのため、共感能力にも深く関わっているとされています。

また、DMNは情報の整理に関わると考えられます。例えば、上記の作業仮説とも関連し、集中瞑想の際に湧き上がってくる雑念や自律性解放はDMNが過剰に働いた状態と考えられますが、普段は意識外にあって思いもつかないような雑念の中に有用な情報が含まれる可能性があります。

うつ病などの患者さんにとっては治療に用いるマインドフルネスですが、健常な方が実践することで、あえて雑念を発生させて有用な情報を取り出すことができるようになるならば、創造性を高めるためにも有用と考えられます。

―「自己感の変容」について教えてください。

常日頃、自分自身が考えている「自己」とは自分に対するイメージや思い込みで形成されます(「物語の自己」)。マインドフルネスを実践すると物語の自己が抑えられ、瞬間を感じ取っていく自己(「瞬間の自己」)が高まるといわれています。

物語の自己の形成にはDMN時に活発になる内側前頭前野が関与しますが、マインドフルネスを実践すると内側前頭前野の活動が低下するとともに、島皮質の活動が高まります5。

―島皮質はどのような働きに関与しているのでしょうか。

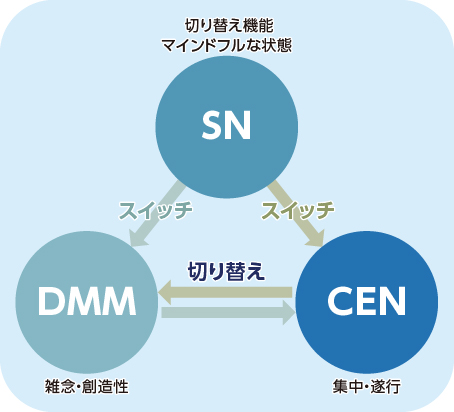

島皮質はセイリエンス・ネットワーク(SN)という、DMNから覚醒する瞬間に働く、神経ネットワークに関与します。

人は何もしていない状態でもDMNによって何かを考えながら過ごしていますが、突然、はっと我に返る瞬間があります。この瞬間に働いているのがSNです。つまり、現実に気が付いた状態=マインドフルな状態に対応しているのがSNです。そして、SNによってDMNから切り替えられ、何らかの課題に取り組む際に働く神経ネットワークをセントラル・エグゼクティブ・ネットワーク(CEN)といいます(図3)6。

集中瞑想においては、集中しているときにはCEN、雑念が浮かんだときにはDMN、雑念に気付いたときにはSNと、瞑想の各フェーズとDMN、SN、CENの切り替えがきれいに対応している可能性が示唆されています7が、観察瞑想時における3つの神経ネットワークの変化については、まだわかっていません。

図3:3つの脳の活動状態とマインドフルな状態

―マインドフルネスを実践できているかどうかを評価することは可能でしょうか。

瞑想ができているかどうかの判断は、現時点では本人の自己報告に依存しています。そのため、評価体系を構築する目的で行われる臨床試験でも、瞑想歴何年、8週間プログラムを修了している、などの適格基準をもとに選定し、コントロール群と比較している状態です。fMRIを使った研究も進んでいますが、日常的な評価に使える方法ではありません。

そこで、私どもの研究室(早稲田大学)では、瞑想中の脳の状態を捉えるための脳波の測定をテーマに研究を行っており、今までにマインドワンダリングの脳波を推測することが可能になっています。

集中瞑想中の意識は概ね、

①呼吸などに集中している段階

②マインドワンダリングに陥りつつある段階

③マインドワンダリングが続いている状態

④マインドワンダリングに気付き、①に復帰する段階

の4つに分けられます8。

この研究では、④のマインドワンダリングから集中状態に戻る時間は瞑想経験が長いほど短くなることが明らかになりつつあります。また、うつ病患者さん、中でも症状が重い方では③から④への移行に時間がかかる、マインドワンダリングからなかなか抜け出せないことが明らかになっています9。

今後はマインドワンダリングからの移行が早い方を対象にデータを蓄積することで、マインドフルネスが正しく実践できている方の心身の特徴を明らかにしたり、治療効果を客観的に評価できる指標の開発につなげたりしていきたいと考えています。

―今後、マインドフルネスはどのように発展していくとお考えですか。

近年、マインドフルネスはさまざまな企業の研修に導入されています。当初は生産性の向上を目的としていましたが、最近では創造性や心の知能指数(Emotional Intelligence Quotient:EQ)の向上にも取り入れられています。

情報過多の時代を生きる現代人は「気付く」力が低下し、本当の現実がどういったものであるかを見失いやすくなっています。マインドフルネスを実践・継続することによって意識しなくても現実を見つめられるようになれば、注意資源を節約でき、心に余裕が生まれます。このような時代だからこそ、現実を見極めるための心の使い方を訓練するマインドフルネスが求められているのだと思います。

そして、その心の使い方を実現しやすくなるような、脳科学的な解明、方法論化が進んでいくことを期待しています。

取材、撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC

取材日:2020年6月23日

取材場所:オンライン形式

関連リンク

Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。

本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。

お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。