うつ病患者の受診・受療行動の促進に「行動経済学」的なアプローチを 精神医学クローズアップ Vol.8

平井 啓 先生(大阪大学大学院 人間科学研究科 准教授/公認心理師 指導健康心理士)

うつ病と診断された、あるいはうつ病の疑いがある人が早期にメンタルヘルスケア専門機関を受診することが望ましいのですが、実際には受診・受療を勧められた人の多くが、それを拒否したり、先延ばしにしたりしているのが実情です。従来は「疾患について正しい知識を伝え、理解させること」が患者さんの行動変容を促す方法論と考えられてきましたが、それは必ずしも有効な対策に結びついていないのかもしれません。

「行動経済学」の視点に立つ平井啓先生に、行動経済学の医療介入への応用、精神科領域における受診・受療行動の向上のためのアプローチについて伺いました。

―行動経済学(behavioral economics)の概念についてご教示ください。また、医療においてどのように応用できるのでしょうか。平井先生のこれまでのご研究と併せてお聞かせください。

伝統的な経済学は「人間は合理的な選択をする」との前提で経済活動を説明してきました。ところがこの前提では説明できない現象もあり、認知心理学者であるDaniel KahnemanとAmos Tverskyが「人間は損失を回避する傾向があり、認知や感情、状況によって価値の重み付けが変わる」という「プロスペクト理論(prospect theory)」を提唱しました1。

人間は直感やバイアスなどの認知的な影響を受けるため、意思決定は必ずしも合理的ではありません。この「限定合理性」を前提にした理論を組み込むことで現実の経済行動が説明できるようになり、行動経済学として発展しました。このように、心理学の知見を経済学に組み入れたものが行動経済学であり、意思決定と行動変容をより体系的に説明できます。なお、Kahneman は2002年にノーベル経済学賞を受賞しています(Tverskyは1996年に逝去)。

医療では患者の連続的な意思決定によって行動が変わり、行動が変われば治療のアウトカムも変わってきます。たとえば効果の高い薬であっても、患者が服用しなかったり、中止したりすれば薬の効果は表れません。患者の意思決定と行動変容が非常に重要になってきます。

これまでは「疾患について正しい知識を伝え、理解させる」ことこそが患者の行動変容を促す方法論と考えられてきましたが、それは必ずしも有効な対策に結びついていません。患者が医療上、望ましい行動を取っていない原因を特定し、それに対応する“仕組み”を導入して行動変容を促すことが医療における行動経済学の役割です。

私はもともとサイコオンコロジーの研究に携わっており、1990年代に国立がんセンター(現 国立がん研究センター)に精神腫瘍学部門が設置されたのちに、うつ病も含むがん患者さんの心理を研究し始めました。後に行動変容の理論を学び、がん患者さんの心理の研究と意思決定支援の検討、肺がん患者さんの外来化学療法受診・受療行動促進策の検討2などを行っているなかで、がん検診の受診率を向上させるための厚労省の研究班3にも参加させていただきました。

こうしたなかで、市立岸和田市民病院職員のメンタルヘルス研修なども行ったことなどから、精神疾患領域における行動経済学的なアプローチについても研究を始めました。

―メンタルヘルスケア専門機関の受診を拒否したり、先延ばしにしたりしている人が多いことについて、行動経済学の視点からご説明ください。

精神疾患の治療では特に未治療期間(duration of untreated illness: DUI)を短くすることが求められていますが、実際には受診・受療を勧められた人の多くが、それを拒否したり、先延ばしにしたりしているのが実情です。

先延ばしの心理は「現在バイアス」〔将来の大きな利益(遅延報酬)より、目の前の小さな利益(即時報酬)を追ってしまうこと〕で説明できます。たとえば「今すぐに1万円貰える」と「明日もう一度ここに来れば1万1,000円貰える」の選択肢があった場合、多くが前者を選びます。一方、「1年後に1万円貰える」と「1年と1日後に1万1,000円貰える」では、多くが後者を選びます。時間軸が現在に近いほど価値が高くなり、時間の経過とともに目減りしていく。しかし、一定以上遠くなると逆に差異は小さくなるという現象です。

精神疾患の患者さんは、画像診断で病巣がはっきり指摘されているがん患者さんなどと違って、「今の自分は疾患の状態にある」と認識しにくいことで、現在バイアスが強く働いており、「まだ大丈夫」「もう少し頑張って仕事を続けたい」と考えてしまいます。また、うつ病ではその症状の一つとして、物事の捉え方(認知)が否定的な方向に大きく歪み、それが時間軸にも影響することで『今、仕事を中断すると失職してしまう』など、将来の自分に起こることも否定的に捉えてしまいます。

治療を開始し、継続することで、心理状態も改善していくのですが、DUIが長いうつ病患者さんはバイアスと症状が重なってしまっていることで「この辛い状態がずっと続く」と認知してしまい、ネガティブな心理状態の中でネガティブな見通しを立て、それに基づいて意思決定をしてしまいます。自身を客観的に認識できないことが精神科受診・受療行動の促進を妨げているのです。従来からの「疾患について正しく伝え、メンタルヘルスのリテラシーを向上させることで行動を変容させる」のアプローチだけでは難しいのです。“行動変容を促すための仕組み”を作っていくことが望ましいと考えています。

―その“行動変容を促すための仕組み”を作るべく、先生が取り組んでこられた「脳疲労キャンペーン」と「メンタルヘルス専門家による面談のデフォルト化」についてお聞かせください。

「脳疲労キャンペーン」について

メンタルヘルスケアについてのスティグマや受診・受療を妨げるバリアを回避するとともに、うつ病の症状である疲労感や行動力の低下などへの気づきを促すために「脳が疲れていませんか?」、「脳疲労」のキャッチコピーを用いて、リーフレットやウェブサイトで大阪大学の学生と大学院生にメンタルヘルス受療行動促進キャンペーンを行いました。

「脳疲労キャンペーン」では、疲労感や行動力の低下を自身の人格や性格の問題ではなく、脳という臓器の問題として捉えてもらい、不調があれば他の臓器の不調と同様に医療機関を受診するという選択肢があることを訴求しました。また、「脳疲労」については「急性・慢性の心理的、物理的な脳へのストレス負荷により、脳機能が低下し、社会機能ないし日常生活に支障をきたしている状態」と定義されており4、この定義に従って開発された脳疲労尺度4を利用しています。

「脳疲労」の言葉は精神医学的な疾患概念としては不十分であり、また、産業医学的に使われる「疲労」の概念からすると不十分であることから、学術的には正しいとは言えないかもしれません。疾患概念としては「軽度認知機能障害(MCI)よりも軽度な認知機能障害」が当てはまるでしょう。

このキャンペーンの結果、DUIのカットオフ値を2週間として学内保健センター精神科の受診者を見ると、キャンペーン前は28人、キャンペーン後は46人と、キャンペーン後は有意に増加していました(p=0.039)。精神科医は「脳疲労」の言葉を使うことには躊躇するかもしれませんが、「脳疲労キャンペーン」は一般を対象とした有効なメンタルヘルスプロモーションの可能性があることが示されました。

「メンタルヘルス専門家による面談のデフォルト化」について

メンタルヘルスケア専門機関の受診・受療や相談を原則必須(デフォルト)にしてしまい、組織やコミュニティの全員に対して産業医や精神科医との面談を必須にする、強制力を伴った仕組みです。

ストレスチェックで高ストレス者の基準に当てはまった人を面談に呼び出すことが一般的かつ効率的と考えられていますが、高ストレス者と判定されることが心理的リアクタンス(反発)を生じさせ、スティグマになります。また、「周囲から心の弱い人と思われてしまうのでは」として、多くが面談を拒否しているのが実情です。

そこで、メンタルヘルスの状態にかかわらず、採用時や、採用から一定期間後に、該当する全員を面談の対象、すなわちデフォルトにしてしまうのです。こうすることで誰もが周囲の目を気にすることなく面談でき、組織やコミュニティ内に「メンタルヘルス専門家との面談はすべての人が経験するもの」との規範が形成されます。

我々の調査では、実際にメンタルヘルスケアを利用した人は利用後にそのイメージが改善されることがわかっており5、最初の面談時で特に問題がなかった人も、その後に不調を経験した際の受診受療のハードルを下げる効果があると考えられました。こうしたことは長期的にはメンタルヘルスケアに関するスティグマを低減させると考えています。産業医のキャパシティの問題もありますが、すでに産業医面談を必須にしている企業もあり、社会に広くこうした仕組みを組み入れることが推奨されます。

―精神科臨床医が患者さんの損失回避の心理を把握する方法、問診中に得ておくべき情報などについて、先生のお考えをお聞かせください。

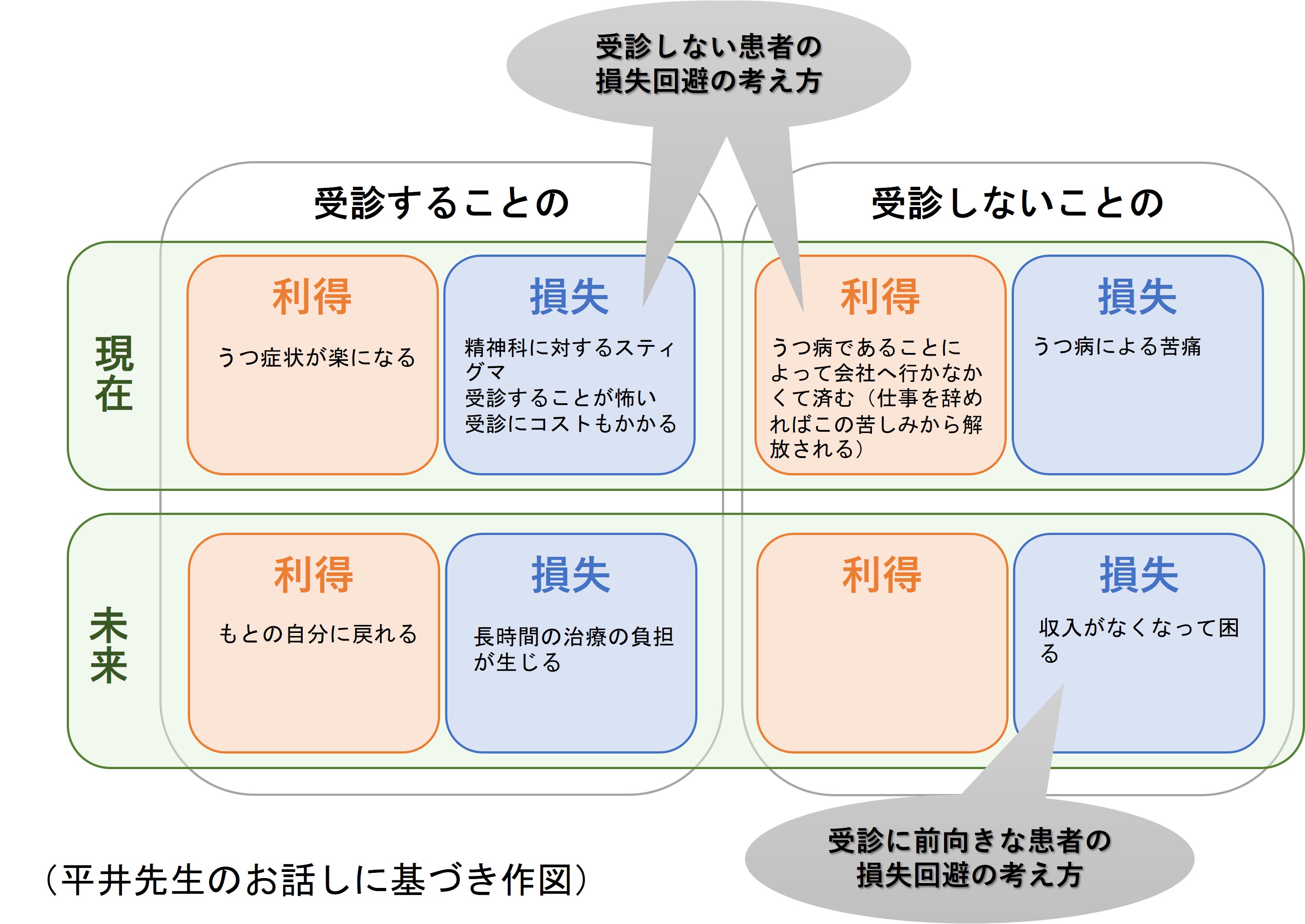

行動経済学における「損失回避」の考え方と「精神科受療行動に関する損失と利得」の図を用いて説明します(図)。精神科臨床医は「患者さんはこの図の中のどこを認識できているか」を知ることが重要です。行動経済学的な観点では、人は現在の損失を強く認識しがちです。問診ではそのことを踏まえて問いかける必要があります。「これから仕事をどうするかについては考えられない」など、問診で知り得た情報をこれに当てはめていきます。また、「患者さんが認識していない損失」もあり、これをどう伝えていくかについても考えていきます。「することの損失」は認識されやすいのですが、「しないことの損失」は認知処理が複雑です。「受診しないことによって、将来どういった損失が発生するか」について、繰り返し丁寧に説明しなければなりません。

うつ病の患者さんは認知機能が低下していくことで、理解させることが難しくなります。意思決定と行動変容を促すためには、どこが理解できていないかを認識しながら、根気強く対応していく必要があります。

一方、うつ病と診断されながらも放置することで会社に行かなくて済むなどの「受療行動を積極的に継続しないことの利得」もあります。「受診する」「受診しない」による「利得」と「損失」の4象限のどこに患者さんが当てはまるかを敏感に汲み取ることで、個々の患者さんに対するムンテラも変わってくるでしょう。

この4象限に「現在」と「将来」の時間軸を組み込むと8象限になります。うつ病患者さんにとっては現在の苦痛は損失であり、それを回避するために「仕事を辞めればこの苦しみから解放される」を現在の利益と捉えがちですが、ともすれば「収入がなくなって困る」の将来損失は見えません。精神科臨床ではそこを説明することが難しいところです。

図 精神科受療行動に関する損失と利得

―精神科医のお一人は「急性期の患者さんの多くは先々を考えることが苦しいことで、まずは短期的な目標を説明しており、将来的な情報を与え過ぎないようにしている」、「復職を急ぐ患者さんには、骨折などに例えて『うつ病治療でもリハビリが重要。再燃してしまったら、いっそう自信をなくしてしまう』と説明している」と述べています。精神科医のこうした経験則からのアドバイスについて、先生のお考えをお聞かせください。

先ほど説明したように、特にうつ病急性期患者さんに対しては「意思決定を先延ばしさせる」ことが原則です。共に仕事をしてきた精神科医は「症状が改善した段階で『治ったら何をしたいか』を尋ねるとアドヒアランスが向上する」と言っていました。受療行動継続による将来の利得をイメージさせているわけです。急性期患者さんに何としてでも受診させるときには恐怖を伴う形で将来リスクについて説明するのですが(恐怖訴求)、それが効きすぎると途中から聞きたくなくなり、効果は低くなります。

同じ現象のポジティブな側面(利得フレーム)とネガティブな側面(損失フレーム)のどちらに焦点を当てるかで意思決定は変化します(「治療によって90%が治癒しています」と「治療しなければ10%の確率で死亡します」)。医療者はともすれば「損失フレーム」を使いがちなのですが、治療がある程度進んだ段階では「利得フレーム」に切り替えることも必要でしょう。

また、患者さんは復職に対するこだわりがあるのですが、私が関与した復職支援プログラムでは「そもそも本当に復職する必要がありますか」と、もう少し広い範囲で考える時間を作ってもらいました。患者さんに目標を尋ねると「復職」と答えるのですが、真の目標は安定して収入を得ることであり、必ずしも復職ではありません。もう少し幅広く選択肢を考えさせるアプローチをとることも有効でしょう。

復職を目標に固定すると狭い範囲での利得損失の計算になってしまいます。自身を俯瞰することで、これまで利得として見えなかったものが利得として見えてくることもあると考えています。

これまで長らく医療現場の問題に対して行動経済学の視点からの解決方法を探ってきましたが、特に精神科領域は最も難易度が高い領域です。さまざまな課題の根本的な解決のためには行動経済学的の観点からのアプローチも必要であり、これからも精神科領域の先生方と共に研究を続けていきたいと考えています。

取材/撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC

取材日:2023年1月18日

取材場所:大阪大学大学院 人間科学研究科

Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。

本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。

お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。