「次世代を担う精神科医が考える 医療の質向上に向けた実践とキャリア像」(後編) 持続可能な精神医療の未来をつくる 精神医学クローズアップVol.20

精神医学や精神科医療は時代とともに大きく変化しており、臨床・教育・研究を取り巻く環境も以前とは異なってきています。そのような中で、次世代を担う精神科医のスキルアップ、精神科医同士のネットワークづくり、キャリア構築はより重要になっています。

また、スキルアップやキャリア構築に前向きな若手の精神科医にとって、同世代の臨床の実践活動やキャリア像に興味があるのではないでしょうか。

本座談会では、臨床・教育・研究において多くの役割を担い、次世代をけん引する3名の先生方にご参集いただき、これまでの歩みや現在注力していること、自身のキャリアや将来像について議論いただきました。

後編では指導医として参画しているEGUIDEプロジェクト1を通じた精神科医同士の横のつながりや、自身の将来像などについて掘り下げていただきました。

飯田 仁志 先生

(司会進行・福岡大学医学部精神医学教室 講師)

川俣 安史 先生

(獨協医科大学精神神経医学講座 講師)

村岡 寛之 先生

(北里大学医学部精神科学 講師)

「同世代の医師と交流し、議論を交わしたり知識や知恵を共有できる場は非常にありがたい」(村岡先生)

大学・施設を超えた医師同士のつながり

知識や知恵が共有できる仲間を得られる場

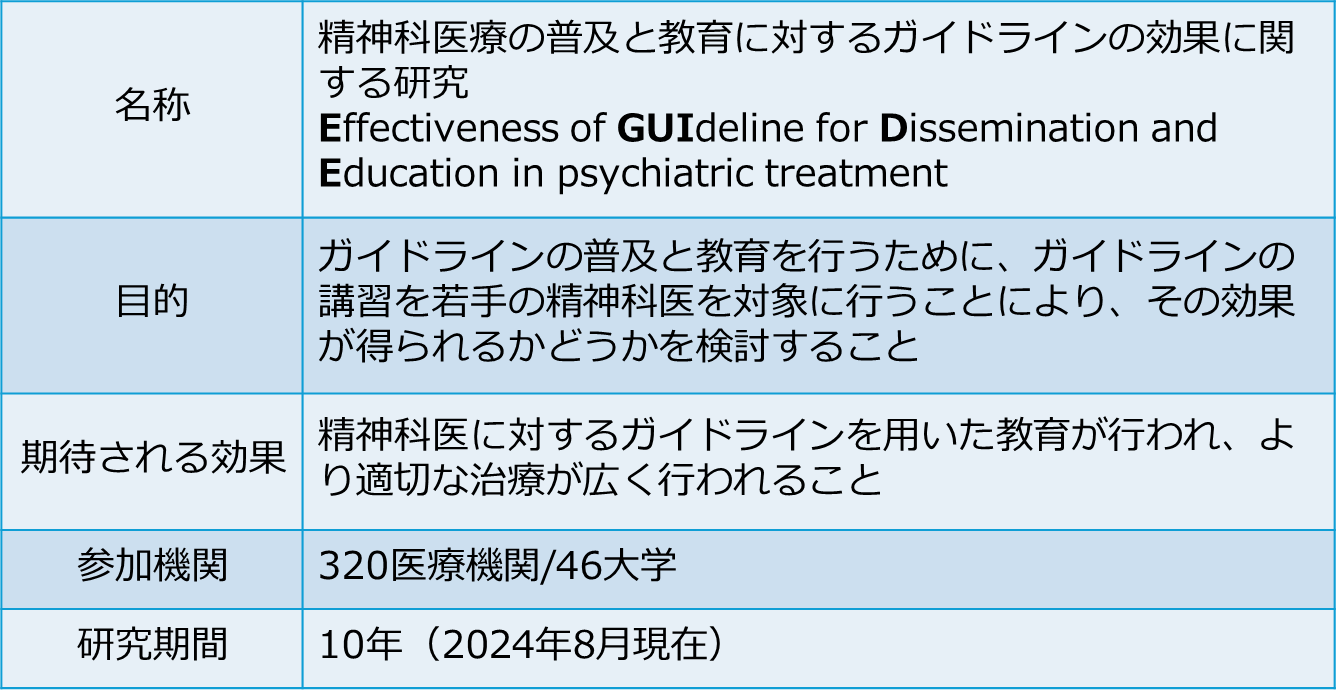

飯田 私たち3人が知り合うきっかけとなったEGUIDEプロジェクト1(図1)について話したいと思います。EGUIDEは精神科医に対してガイドラインの教育の講習を行い、ガイドラインの効果を検証する研究を行うプロジェクトです。EGUIDEの指導医になるためには、①担当するガイドラインの講習会を受講する、②ガイドライン講習会でファシリテーターを務める、③ガイドライン講習会に似た(派生した)もの・ことを企画して実行に移す、という課題をクリアしなければなりません。思い出深い活動はありますか。

川俣 ③は3人1チームで取り組む課題です。非常に難儀ですが、それまで縁がなかった所属施設の異なる3人が集まって課題をクリアする過程は大変勉強になりました。③を一緒に創り上げた先生とは、今でも懇意にさせていただいています。その際に、村岡先生にお世話になりながら、EGUIDEが行っている臨床技術向上プログラムとして、自殺予防のワークショップ題材を作成しました。

飯田 私も課題に取り組む際、他の先生がどのような考えで臨床をされているかなど、細かいところを知ることができました。全国の先生方と共通の話題で話せることがうれしかったです。

村岡 同世代の先生方と一緒に取り組むので、作業は大変でも楽しかったですね。医師同士の横のつながりが強まるのは、非常にありがたいです。同世代の医師と交流できるのはもちろん、議論を交わし、知識や知恵を共有できる場としても、EGUIDEは有用です。

川俣 これまでEGUIDEの活動として、ガイドラインの普及に関わってきましたが、次回の統合失調症ガイドライン改訂に携わることになりました。非常にうれしいですし、普及に頭を悩ませた側だからこそ、改訂時に気をつけるべき点が分かるように思います。

飯田 私もうつ病と統合失調症のガイドライン改訂に関わっていますが、作成過程を知っているからこそ伝えられることもあります。学生にガイドライン作成時の話をすると興味を示してもらえますし、ガイドラインを鵜吞みにしないことも併せて伝えられます。

村岡 「ガイドラインを鵜吞みにしない」は、まさにその通りです。ただ、EGUIDEの認知度が高まったことは良いのですが、誤ったコンセプトが独り歩きする点には懸念を感じています。特に、EGUIDEの活動をしていると「ガイドラインを遵守しなければならない」と考えている方がいますが、実際は「ガイドラインを遵守したことで、より良い診療ができる可能性を模索している」が正しい解釈です。ガイドライン遵守を強いることはありません。

図1 EGUIDEプロジェクト概要

精神保健研究所 精神疾患病態研究部:EGUIDEプロジェクト

( https://byoutai.ncnp.go.jp/eguide/ )より作成

「泥くささにエビデンスを反映させることで診療が洗練される」(飯田先生)

先達から教わったことをEBMと組み合わせ

最良の治療を患者さんに届ける

飯田 もともと私は研究に興味はなく、目の前の患者さんの症状・状態が改善されることを第一に考えていましたが、EGUIDEに関わってから、より広い視野で考え、語ることを志向するようになりました。ガイドラインの内容を踏まえて臨床に反映させることで、診療も良い方向に向かっている実感が得られます。私が臨床で影響を受けた先生は、自ら「泥くさ精神療法」とおっしゃって、患者さんと泥くさく向き合いながら診療されていましたが、そこにあまりエビデンスはありませんでした。でも私はその泥くささ、熱さが好きです。それは忘れずにEGUIDEでの学びを組み合わせることで、診療が洗練されてきたと感じるようになりました。

また、先輩の先生方には「患者さんに誠実であれ」と教わりました。その誠実さは、EBMを理解したうえでより良い治療を提案することも含まれると考えます。改善の道筋を立てるための基本的な考え方を学ぶ場としても、EGUIDEに関わるのは良いと思います。

村岡 私は、最初の出向先の精神科医療施設にいた、当時の先生方が憧れの存在です。院長・副院長の診察に同席した際に、患者さんの状態・改善方法を都度ご教示くださいました。そこで教えていただいた考え方がどういったEBMに則っているのか、もしくは、どのようにEBMに落とし込めるかを思いめぐらしながら診療していたものです。考えるうちに、「精神科においてはEBMと実臨床とのエビデンスプラクティスギャップの問題があるのではないか」と感じるようになり、EGUIDEなどで勉強を始めました。

川俣 「エビデンスが変わったとしても、一番良い治療を目指し続ける」ことがEGUIDEの理念です。一番良い治療を目指すとなると、検査や治療の選択肢が多い大学病院で診療するメリットがあると思います。

「『細く長く行うのも重要』という恩師からの言葉を心に留め、サステナビリティを重視していきたい」(川俣先生)

同年代・後輩の先生方と共に歩む

精神医療の持続的な未来

飯田 最後に、読者の皆様にメッセージをいただけますか。

川俣 今回は中間世代にスポットを当てていただきましたが、今度は後輩の先生方に光が当たるように、よりサポートしていきたいと思いました。私も、生え抜きの医師として後輩の先生方にロールモデルを示せるよう研鑽を積んでいきたいです。

また、私個人としてはサステナビリティを重視していきたいと思っています。以前、がむしゃらに基礎研究をしていたときに、当時指導を仰いでいた恩師の一人に「細く長く行うのも重要ですよ」と声をかけていただきました。今も、潰れそうなときに思い出す言葉です。

村岡 周囲の方々に協力を仰ぐことは重要ですね。私は助け合う土壌を作るために、医局員と密にコミュニケーションを取ることも心がけています。

読者の先生方で20~30代で「一度離れたが、大学に所属することにメリットがあるか」とお悩みを持っている方がいらっしゃれば、一度話をしてみたいですし、できれば一緒に活動をしていきたいですね。また、同じ境遇で悩みを共有できる同世代の先生方の存在は本当にありがたく、ご活躍に刺激も受けています。

飯田 目の前のことを逃げずに懸命に行うことで、成長が促され、見えてくる道もあると思います。ただ、組織を維持・発展させるには自分だけが無理するのもよくありません。しんどいときは、上長や周囲に伝え、巻き込むようにしています。

若手の先生方も大変なことがあると思いますが、今後もぜひ頑張っていただきたいと思います。私たちもできる限りのサポートをしていきます。

<プロフィール>

飯田 仁志 先生

福岡大学医学部精神医学教室 講師

2009年、福岡大学医学部卒業。久留米大学病院での研修を経て、福岡大学医学部精神医学教室に入局。助教、医局長を経て、2023年より現職。専門分野は精神医学全般、老年精神医学。日本精神神経学会精神科専門医・指導医、日本老年精神医学会専門医・指導医、日本認知症学会専門医・指導医、精神保健指定医

川俣 安史 先生

獨協医科大学精神神経医学講座 講師

2005年、東京理科大学薬学部卒業後、精神科単科病院に2年間勤務。その後、獨協医科大学に入学、2013年卒業。学内助教を経て、2023年より現職。専門分野は薬物治療。日本精神神経学会専門医・指導医、日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学専門医・指導医、日本臨床精神神経薬理学会専門医、日本老年精神医学会専門医・指導医、精神保健指定医、日本医師会認定産業

村岡 寛之 先生

北里大学医学部精神科学 講師

2009年、日本医科大学卒業。みなと赤十字病院にて経験を積んだ後、東京女子医科大学精神科に入局。助教、准講師を経て、2022年より北里大学医学部精神科学に移籍、現職。専門分野は精神薬理。日本精神神経学会専門医、日本精神神経学会精神科指導医、精神保健指定医、精神科薬物療法専門医

座談会取材、撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC

取材日:2024年12月1日

場所:青山ローズガーデンスタジオ(東京都港区)

Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。

本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。

お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。